| 交通システム工学科2年 4070番 K.K |

|

鉄道駅の中には、連続して一つの駅名に東西南北などが付いた駅名が存在することがある。それは、駅名が基本的に地名を元に名づけられる場合が多いために、同じ地域では共通した地名が冠されるために起きることである。その中で、日常的にかかわりの深い日本大学理工学部船橋キャンパスの最寄り駅である船橋日大前駅から、船橋という地名を冠した駅が多いことに気づいた。そこで、今回の記事では駅名に船橋が付いた駅について様々な調査を行うことにした。   |

所在地 |

千葉県船橋市本町7丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

JR東日本:総武本線(緩行線、快速線) |

東武鉄道:野田線(通称アーバンパークライン) |

|

開業年月日 |

JR東日本:1894(明治27年)年7月20日 |

東武鉄道:1923(大正12年)年12月27日 |

|

乗車人数 |

JR東日本:134,366(人/日) |

東武鉄道:55,257(人/日) |

|

概要 |

JR東日本:1日平均乗車人数がJR東日本管内で25位、千葉県内では1位である。 |

東武鉄道:東武百貨店の2,3階部分に改札口とホームが存在する構造となっている。利用客数は野田線内で3番目に多い。 |

|

所在地 |

千葉県船橋市西船4丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

JR東日本:総武本線(緩行線)、武蔵野線、京葉線 |

東京メトロ:東西線 |

|

東葉高速鉄道:東葉高速線 |

|

開業年月日 |

JR東日本:1958年(昭和33年)11月10日 |

東京メトロ:1969年(昭和44年)3月29日 |

|

東葉高速鉄道:1996年(平成8年)4月27日 |

|

乗車人数 |

JR東日本:126,834(人/日) |

東京メトロ:136,200(人/日) |

|

東葉高速鉄道:52,571(人/日) |

|

概要 |

JR東日本:千葉県内のJR東日本の駅の中で利用者数が船橋駅に次ぎ2番目に多い。また、乗り入れる鉄道会社を合わせた利用者数は千葉県内の駅で最も多くなっている。 |

東京メトロ:東葉高速線の他平日朝夕の時間のみJR総武緩行線の津田沼駅まで直通運転が行われている。JR線とは朝と夕方以降の時間帯は連絡通路で結ばれているが、それ以外の時間帯は連絡改札を通る必要がある。 |

|

東葉高速鉄道:1日平均乗車人数が線内1位となっている。朝夕の一部列車を除き東京メトロ東西線と相互直通運転が行われている。 |

|

所在地 |

千葉県船橋市若松2丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

JR東日本:京葉線(本線、二俣支線) |

開業年月日 |

1986年(昭和61年)3月3日 |

乗車人数 |

19,260(人/日) |

概要 |

高架2面4線 となっているが内側2線の蘇我方は行き止まりとなっている。そのため内側2線は武蔵野線からの折り返し列車のみの運用となっている。 |

|

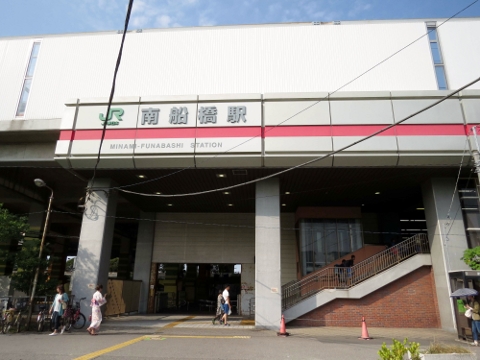

所在地 |

千葉県船橋市東船橋2丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

JR東日本:総武本線(緩行線) |

開業年月日 |

1981年(昭和56年)10月1日 |

乗車人数 |

18,869(人/日) |

概要 |

同日に開業した幕張本郷駅とともに総武本線内の駅では最も新しく開業した駅となっている。津田沼行の列車は終点津田沼駅で総武緩行線の千葉方面の列車との平面乗換ができないために、到着前に当駅乗換を推奨する車内放送がなされている。 |

|

所在地 |

千葉県船橋市藤原1丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

JR東日本:武蔵野線 |

開業年月日 |

1978年(昭和53年)10月2日 |

乗車人数 |

17,367(人/日) |

概要 |

中山競馬場の最寄り駅の1つであり、通常の出口の他に、競馬場の開催日には中山競馬場に近い臨時口が開放される。 |

|

所在地 |

千葉県船橋市本町1丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

京成電鉄:京成本線 |

開業年月日 |

1916年(大正5年)12月30日 |

乗車人数 |

46,002(人/日) |

概要 |

JR東日本、東武鉄道の船橋駅とは駅名は異なるものの乗換路線として扱われている。京成電鉄内の駅名表、路線図等では社名の京成を省略した船橋駅として表記されている。 |

|

所在地 |

千葉県船橋市宮本8丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

京成電鉄:京成本線 |

開業年月日 |

1927年(昭和2年)8月21日 |

乗車人数 |

9,339(人/日) |

概要 |

駅名の通り船橋競馬場の最寄り駅である。他にもららぽーとTOKYO-BAYの最寄り駅でもあり、無料送迎バスが駅前から発着している。 |

|

所在地 |

千葉県船橋市山手1丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

東武鉄道:野田線(通称アーバンパークライン) |

開業年月日 |

1956年(昭和31年)9月15日 |

乗車人数 |

4,987(人/日) |

概要 |

もともとは駅の側の硝子会社への利用を目的としていた駅であるが、その後会社の移転から駅周辺の再開発や大型ショッピングモールの進出などにより、2011年度から2012年度にかけて1日平均乗車人数が2倍以上増加した。 |

|

所在地 |

千葉県船橋市坪井東1丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

東葉高速鉄道:東葉高速線 |

開業年月日 |

1996(平成8年)年4月27日 |

乗車人数 |

7,910(人/日) |

概要 |

東葉高速線の計画当初、駅設置は予定されていなかったが、日本大学と住宅都市整備公団による請願を受けて建設された請願駅である。日本大学理工学部船橋キャンパスの最寄りである西口駅舎の設計は日本大学理工学部により行われたものであり、その駅舎は関東の駅百選の第一回選定に選ばれた。 |

|

所在地 |

東京都世田谷区船橋1丁目 |

|---|---|

乗り入れ路線 |

小田急電鉄:小田原線 |

開業年月日 |

1927年(昭和2年)4月1日 |

乗車人数 |

27,233(人/日) |

概要 |

代々木上原-向ヶ丘遊園間の連続立体交差化・複線化事業により緩行線と急行線が分離されているため、各駅列車が停車している場合でも通過列車が通過できる構造となっている。 |

|

船橋という名前を冠した駅は以上のように全部で10駅存在していた。所在地が駅名にかかっている千葉県船橋市内がほとんどを占めているのに対し、千歳船橋駅のみ東京都世田谷区に存在していたことがわかる。船橋という地名について調べてみるとその違いについて知ることができた。まず、船橋という地名の由来は、橋を架けることが困難な場所に、小さな船を数珠つなぎに並べその上に板を渡すことで橋の代わりに渡れるようにしたことだと言われている。そして、千歳船橋駅の駅名の由来は、当初はその土地が湿地帯であったため船橋からとって船橋駅の予定であったが、当時すでに船橋駅は開業していたために重複しないように周辺地域の地名である千歳を冠した千歳船橋駅とされたと言われている。このように、船橋という駅名がついた由来には、その土地の特性が深く関わっていたことがわかった。 筆者の個人的なことではあるが現在船橋市に在住しているために、今回の記事を書く上での取材で自分が今住んでいる船橋について知ることができたのは大変いい経験となった。今後も興味のある鉄道駅を通じて、その地域や歴史について知る機会を作っていきたいと強く思った。

|