| 社会交通工学科4年 2054番 S.S |

|

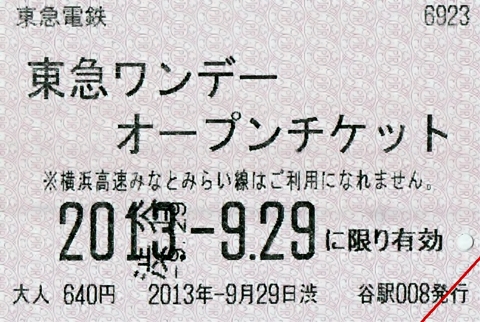

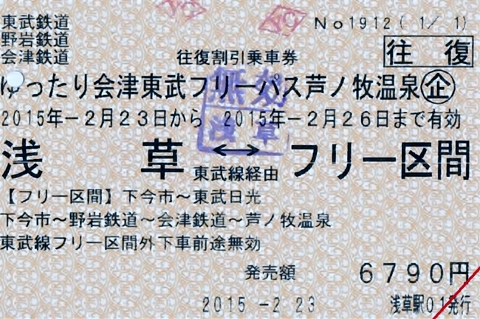

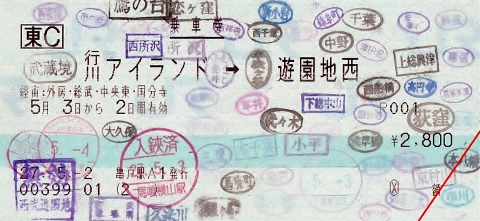

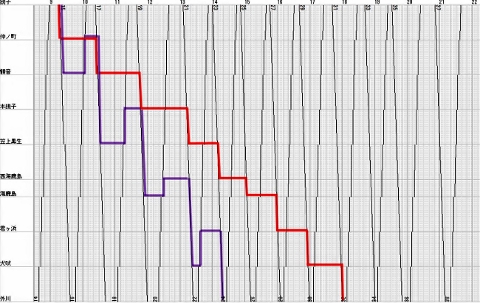

鉄道を趣味とする「鉄道ファン」のジャンルは細分化を極めている。一筋に鉄道ファンといっても、鉄道車両の写真を撮影する「撮鉄」、列車に乗ることを楽しむ「乗鉄」、鉄道模型の収集や制作、運転を楽しむ「模型鉄」といった比較的認知度の高いものから、鉄道に関する物(切符・部品など)を集める「収集鉄」、鉄道車両の走行音や発車メロディー等の鉄道に関する音を聴いたり録音をしたりする「音鉄」といった具合にその種類は多様である。また列車のさよなら運転や、鉄道会社主催のイベント等により、ファンの人口も増えつつあるようだ。 その中でも今回、私が取り上げたいのは「降鉄(おりてつ)」と呼ばれる鉄道ファンのジャンルである。乗鉄の一種とも言える鉄道ファンの種であるが、私が最近取り組んでいることもあってご紹介しようと思う。 乗鉄と呼ばれる鉄道ファンは列車に乗ることを楽しむ種であるが、その目的としてある路線の完乗(端から端まで乗り通すこと)や切符の収集、珍しい列車への乗車などが挙げられる。また駅での途中下車を目的とするものがある。これがいわゆる「降鉄」である。ある路線において全ての駅の途中下車を目指たり、駅中の探索、駅の研究などを行うファンである。 降鉄で重要となることは「出場」をすることである。出場とは下車のことで、一般的に列車から降りて改札外へ出ることである。また途中下車とはある駅からある駅までの切符を利用していて、その間の駅で出場する(改札から出る)ことである。降鉄をする上での途中下車の定義は個人で若干の差異があるが、基本的には乗ってきた列車から降りて改札を出ることを指し、乗ってきた列車には再度乗車しないという決まりが多い。但し、終着駅で降りて、乗ってきた列車の折り返し列車に乗る場合や、駅の停車時間が長く途中下車に十分な時間がある場合は、これに当てはまらないと考える場合もある。鉄道ファンの中でも途中下車の定義はまちまちである。 ここからは実際に筆者の体験談を交えて降鉄の実践方法について紹介しようと思う。降鉄の目的として、出来るだけ多くの駅を楽に安価で途中下車することを前提に進めていく。 言うまでも無く列車に乗車するためには目的地までの乗車券が必要となる。降り潰しにおいて、1駅1駅降りる度に切符を購入していたら運賃は膨大なものになってしまうだろう。そこで極力運賃を安く済ませるために以下の乗車券が挙げられる。 (1) フリー切符 フリー切符はある区間において一定の期間乗り降り自由の乗車券である。発売される鉄道会社において差異はあるが一般的には1日で、ある区間が乗り降り自由というものが多い。各社、企画乗車券または特別企画乗車券として発売される。会社によって「とくとく切符」と呼ばれたりもする。 以下に筆者が実際に使用したフリー切符を例として紹介しようと思う。    (2) 途中下車が可能な長距離切符 これは主にJRの降り潰しで可能なことであるが、通常の乗車券の使用時でも途中下車が可能である。JRの旅客営業規定の第156条によれば、『旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。』と、ある。これに続けて途中下車が出来る乗車券について記載があるが、最も肝心なところは営業キロ(利用区間)が101kmを超えていることである。営業キロが100kmまでの乗車券においては下車前途無効の記載があり途中下車は出来ないが、101kmを超える乗車券においては、200kmまでは2日間、400kmまでは3日間、600kmまでは4日間…といった具合に利用可能日が増えて途中下車が可能となる。但し下車する駅が東京・大阪・福岡などの大都市近郊区間にあっては、途中下車が不可能なので注意が必要である。他にも途中下車が出来ない場合が幾つかあるので、気になる方は旅客営業規定第156条を参照願いたい。 次に実際に私が利用した長距離の乗車券を紹介する。  ある路線を集中的に巡って降り潰しをする際には、駅の巡る順番が鍵となる。千葉県の銚子市を走る銚子電鉄の全駅をめぐる場合を例にして考えてみる。  銚子電鉄の降り潰しをすることを仮定に考える。流石に始発電車から銚子駅にいることは難しいので、9時17分発の第15列車から乗車することにする。 銚子から仲ノ町、観音…と1駅ずつ降りるとすると図1中の赤い線をたどることになる。赤い線が斜めの時は列車に乗車中、水平の時は駅で列車を待っている時間を表している。銚子電鉄は経営困難により大幅な減便が成され、現在では(ダイヤグラムを見れば分かるが)1つの列車が往復して運行されている状況である(朝時間帯を除く)。したがって1つの駅で降りるごとに約1時間は待たされることになる。1駅1駅降りていくと銚子駅から乗車した第15列車から第17列車…と第31列車まで計9列車を乗り継ぎ、9時から18時までの約9時間が必要になる。 次に駅のめぐり方を変えてみる。銚子駅9時17分発の第15列車から観音駅まで乗車、それから銚子方面行きの第16列車に乗車し仲ノ町駅へ…という具合に、2駅先まで行き1駅戻るのを繰り返すと、図1中の紫線で表されるように、同じ計9列車を乗り継ぐにも関わらず9時から14時までの約5時間で済むことになる。駅での待ち時間を短縮することも出来るし効率良く駅を周れる訳だ。しかし、1駅1駅順当に降りていくのが好きな人には向かないし、駅での滞在時間が短くなってしまうデメリットもある。この駅の周り方はあくまで一例に過ぎず、最適なめぐり方といえるかは分からない。自分で楽しく効率的な駅のめぐり方を探すのも面白いだろう。 ある駅で途中下車をしたとしても、それを証明するものが無いと降鉄としての楽しみは半減である。駅で降りたことを証明できるものは幾つか考えられるが、一番簡単なことは「写真に収める」ことだろう。下車したことを証明するには駅の写真を撮ることが手っ取り早い。また駅名表や駅看板も撮っておくと、それぞれの駅で違いを発見でき、降鉄の楽しさが増すことであろう。他にも途中下車印を集めたり、JRの駅で設けられている駅スタンプを集めるのもいいだろう。  以上が降鉄についてである。当記事を呼んで降鉄に興味を持ってもらえれば幸いである。路線毎で全駅降り潰しを目指すなど、目標を決めて挑戦すると達成感もあって楽しいものである。また全ての駅の写真を収めたり、現在ではインターネットやスマートフォンのアプリ等の降り潰しの記録を付けられるツールが多数存在するので、こういったものを活用するのも面白いかもしれない。皆様の降鉄ライフが良いものになれば幸いである。

|