| 交通システム工学科3年 3119番 M.F |

|

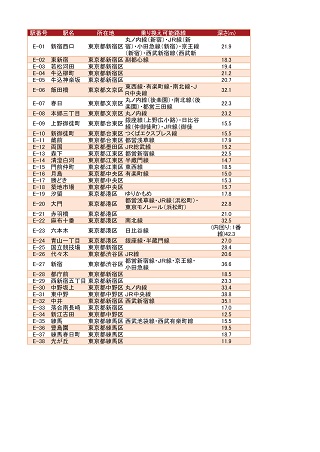

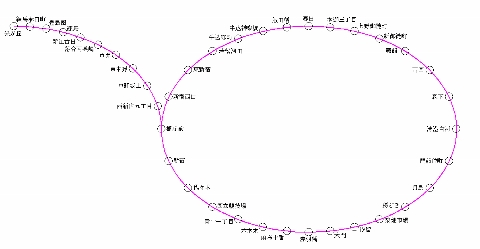

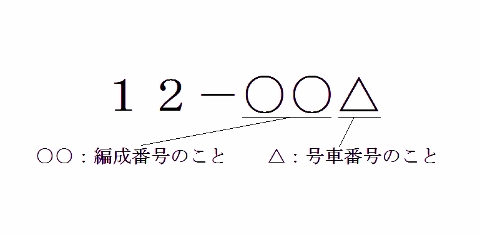

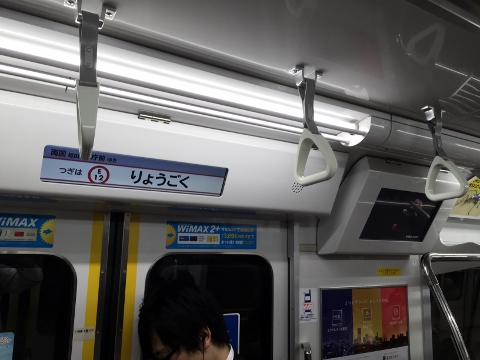

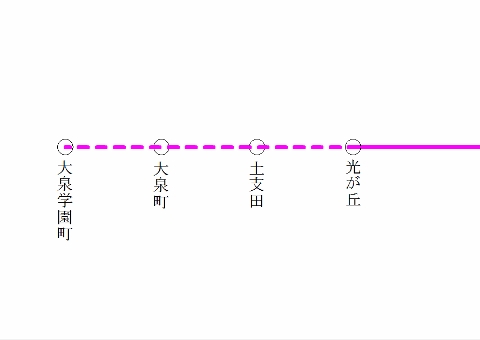

都営地下鉄大江戸線(以下、「都営大江戸線」と称する)は、私の最寄り駅を通る路線では無いが、所用等で昔から頻繁に利用していたこともあり、私にとって在来線の中では最もお気に入りの路線である。大江戸線は東京の地下鉄の中でもかなり独特な路線であり、そういう意味でも気になる事が多い。この記事では、題名の通り「都営大江戸線のいろいろ」という事で、大江戸線にまつわる幾つかの情報を提供していきたい。 都営大江戸線とは、東京都交通局が運営する路線(都営地下鉄)の一つであり、都庁前を起点に都心や下町を環状に循環して都庁前に戻り、そこから光が丘まで延びるという「6」の字型路線である。 コスト削減の為に車両を小型にし、営業用地下鉄としては日本で2番目にリニアモーターを導入した。 放射部は光が丘駅〜新宿駅、環状部は新宿駅〜都庁前駅であり、軌間は1435mm、車両長は16.5m、編成両数は全て8両であり、営業キロは日本の地下鉄最長である40.7kmである。開業年月日は、光が丘駅〜練馬駅間が1991(平成3)年12月10日、練馬駅〜新宿駅間が1997(平成9)年12月19日、新宿駅〜国立競技場駅間が2000(平成12)年4月20日、国立競技場駅〜都庁前駅間が2000(平成12)年12月12日である。 路線名である「大江戸線」の選定の由来は、かつて東京都知事だった石原慎太郎氏の鶴の一声で決められたと言われている。大江戸線の駅番号のアルファベットは「E」だが、東京の地下鉄では、「お」から始まる路線は大江戸線の他に無い。それにも関わらず、何故「O」ではないかと言うと、アルファベットが数字の「0(ゼロ)」だと誤解されないように対策したからである。元の名称は「都営12号線」で、ラインカラーはマゼンタ(■)である。 資料1に示す通り、都営大江戸線の駅は全部で38駅ある。また、それぞれの駅の位置は図1の路線図の通りである。アクセスにおいては、利用者が大江戸線1本で様々な所に行けることに加え、様々な路線に接続するので、非常に便利であると言える。しかし、蔵前駅と本郷三丁目駅では、地下鉄どうしの乗り換えにも関わらず、1回地上に出て乗り換えをしなければならない。 これら2駅に共通する原因は、地下連絡通路の建設コストが高くなってしまうことである。蔵前駅では、都営浅草線との連絡通路を地下に設けようとしたが、浅草線蔵前駅の周囲が住宅地であり、大江戸線を接続させるとなると民家の下に線路を通さなければならないことが明らかになった。その場合、土地の所有者に保証金を支払う必要があり、さらに住民全員と合意するためには多くの時間と労力がかかる。ことに大江戸線においては、東京都から「とにかく早く、なるべく安く」建設するようにお達しがでていたこともあり、やむなく少し離れた道路の下に大江戸線の駅が通るようにした。本郷三丁目駅は、東京メトロ丸ノ内線(以下、「丸ノ内線」と称す)の駅が、前述した浅草線のように民地下にあることに加え、地上連絡としても蔵前駅ほど距離が離れていないと判断され、地上乗り換え駅となった。 都営大江戸線は開業した全区間が比較的新しいので、地下深くを走る路線として有名である。その為、駅自体も地下深くに存在する。資料1では、駅の深さを列挙してみた。   都営大江戸線各駅のデザインは、非常にバラエティに富んでいる。2001(平成13)年には、飯田橋・春日・大門・麻布十番・青山一丁目・新宿西口・牛込神楽坂・森下・清澄白河・国立競技場の各10駅が「グッドデザイン賞」、2002(平成14)年には、飯田橋駅が「日本建築学会賞(作品)」を受賞した。 余談ではあるが、新宿西口駅、東新宿駅の2駅は我が学科の名誉教授である伊澤岬氏らが建築・設計した。 また、各駅の構内には「ゆとりの空間」があり、写真1では一例として本郷三丁目駅にある「CROSSING HEARTS」を挙げている。この作品は、本郷三丁目駅周辺が近代文明や学問と縁深く文化の香りが漂う地域であることから、大江戸線全線開業までの半世紀の間―すなわち20世紀後半に日本の詩人に詠まれた詩から48句を選りすぐって、アルミ帯板の上に一行ずつ刻んだものである。刻まれたそれぞれの文は、その当時の心を表すものであろう。どの様な詩句が刻印されているかは現地に実際におもむき確認して頂きたい。  現在、都営大江戸線には直通運転はしていないものの、様々な種類の車両が運用されている。まず、車両番号についてどの様な仕組みになっているのかを解説していきたい。  主に光が丘駅〜練馬間駅間の開業に伴い、6両編成で導入されたアルミニウム合金の車両である。2次車は1次車の予備車として1995(平成7)年に製造された。運転台の配置等が若干変更され、ブレーキ緩解音も1次車より静かになった。  3次車は練馬駅〜新宿駅間、それ以降は新宿駅〜都庁前駅間(環状部)の開業に伴って増備された車両である。1・2次車より、先頭形状の変更、車体外板の無塗装化、インバータ装置の低騒音化などの変更を行っている。ちなみに、1・2次車の5・6号車はこのとき増備された車両で、3次車にあたる。  都営大江戸線の朝ラッシュ混雑緩和を図るため増備された車両であり、ホームドアを設置した各駅での停車時においても側面のカラーラインが見えるようになっている。 写真5の車内案内表示器は3色LED表示で、前述した12−000形と同じ種類のものを使用しており、写真6の車内は床面が紫と黄色のコントラストがある塗り分けとなっている。椅子の色や座り心地等は、12−000形と比べてさほど変わりはない。    2015(平成27)年4月6日にデビューした新車である。主な導入目的としては、開業以来運用しており老朽化による更新時期を迎えた12−000形(1・2次車)の置き換えである。また、車内の面では液晶画面ディスプレイ(LCD)表示による車内案内表示器を新たに採用している。写真8にあるように、ドアの上部にある細長い液晶画面では次の駅を中心とした車内案内を、その横の液晶画面は東京都関連を中心とした広告を表示している。   東京都交通局では、練馬区の北西部に広がる鉄道空白地帯を解消するため、光が丘駅から大泉学園町方面延伸の早期実現に向け、練馬区民と一丸となって促進活動に取り組んでいる。都営大江戸線の延伸について国土交通省の答申では、その延伸部を「目標年次である2015(平成27)年までに整備着手することが適当である路線」としている。延伸によって期待される効果としては、

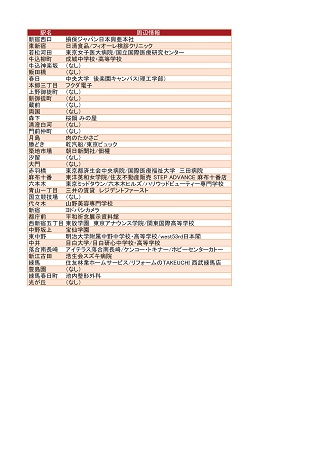

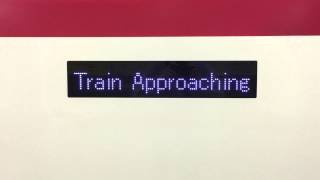

余談ではあるが、練馬区では地元の小学生を対象に「大江戸線延伸」に関するポスターコンクールを実施した。   2015(平成27)年7月9日から12日の期間で現地調査を実施したところ、別紙2に記してある情報を得る事ができた。都営大江戸線の車内放送では、駅の周辺情報がある場合は、その情報が駅に到着する直前に流れる事となっている。 余談だが、落合南長崎にある「ホビーセンターカトー」では、主に鉄道模型を販売していて、筆者イチオシのお店である。読者のみなさんは、この機会に是非とも足を運んでみてはいかがだろうか。  都営大江戸線では、ホーム上の安全対策の為に2011(平成23)年4月の清澄白河駅からホームドアを順次設置し、2年後の2013(平成25)年4月27日、西新宿五丁目駅の運用開始に伴って、全駅設置完了となった。ホームドアには、戸袋の部分に白色LED表示器が設置されている。主に表示するものは「電車がきます(Train approaching.)」と「発車します(Train departs.)」の2種類で、これは日本語と英語で交互に表示される。  ホームドア設置後には、独自の発車メロディも設けられた。都営大江戸線の発車メロディとなった原曲の曲名とその作曲者名は資料3の通りである。  馬込車両検修所は、本来都営地下鉄浅草線の車両を収容する為の車庫であるのだが、都営大江戸線の車両達にもれっきとした縁がある。それはどういう事かと言うと、車両の全般検査と重要部検査をそこで実施するためなのである。都営大江戸線は、木場車両検修所という1つの検修所に、木場車庫と高松車庫という2つの車庫を持っている。しかし、木場車両検修所ではそれらの検査が出来ない為、終電後に車両を車庫から牽引回送し、1編成につき全般検査は12日間工程、重要部検査については10日間工程でそれぞれ検査を行っている。 今回、私は「都営大江戸線」という東京の大動脈の1つである路線について取り上げたが、大江戸線がいかに特徴深い路線であったかということを感ずる事が出来て実に面白かった。今後近いうちに新車が導入される関係で12‐000形の初期車が引退し、GTO-VVVFインバータの一風変わった走行音が聞けなくなるのは少し寂しくもあるが、都営大江戸線がより便利になる事を祈り、これからの活躍に期待していきたいと思う。

|