−東京メトロ副都心線直通系統− 〜

| 交通システム工学科2年 4059番 Y.S |

|

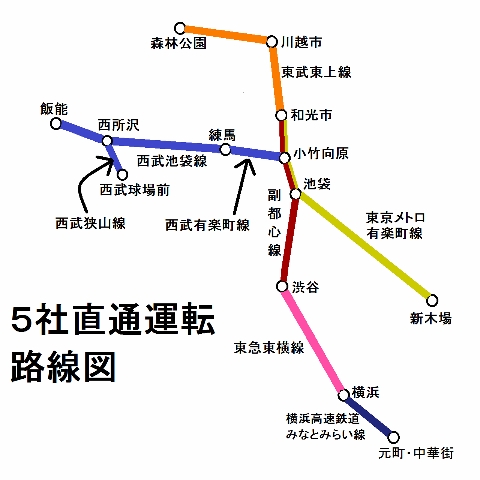

2013年3月、東京メトロ副都心線と東急東横線の相互直通運転が渋谷駅を通じて始まった。これにより、もともと副都心線と直通していた西武池袋線(西武有楽町線)、東武東上線、そして東横線と直通していた横浜高速鉄道みなとみらい線までもが1本の線路で結ばれることになった。このように東京メトロ、東急電鉄、西武鉄道、東武鉄道、横浜高速鉄道の5社が直通運転をしていることから5社直通運転、5直などと呼ばれることもある。10両編成と8両編成の電車が存在し、東横線各駅停車は8両編成、東京メトロ有楽町線は10両編成で必ず運転される以外は10両と8両の運行範囲はほぼ同じである。 みなとみらいのような新都心、渋谷・新宿・池袋の3大副都心、西武球場、また小江戸川越のように各地へのアクセスが向上したほか、秩父のような観光地へのアクセスも簡略化されることとなった。このように様々なメリットがある一方で、1路線でダイヤ乱れが発生するとそれが多くの路線に波及するといった弱点も抱えており、今後の課題とされている。今年の3月に開業した上野東京ラインがわかりやすい例である。  前述のとおり、5社の路線が直通運転を行っている。そこで、各路線について簡単に説明したいと思う。 2008年6月に全線開業した比較的新しい地下鉄路線である。有楽町線と並走する小竹向原〜池袋間は有楽町新線として先行開業していた。 その名が示す通り渋谷、新宿、池袋の3大副都心を結ぶ。地下鉄では珍しい急行運転を行っている。区間は和光市〜渋谷で、総延長は11.9km。和光市で東武東上線と、小竹向原で西武有楽町線と、渋谷駅で東急東横線と直通。 東京メトロ副都心線、有楽町線は西武池袋線と直通運転を行っているが、メトロ線と西武池袋線をつなぐ路線として西武有楽町線が存在するため、合わせて説明する。 西武池袋線は池袋〜飯能〜吾野を結ぶ路線。総延長は57.8km。吾野から先は西武秩父線が西武秩父駅まで走っている。実際には飯能で運行系統が分かれており、飯能〜吾野は事実上西武秩父線の一部として扱われている。特急を中心に一部の列車は西武池袋線と西武秩父線を直通運転している。 地下鉄からの車両は西武有楽町線を経由し練馬から直通する。最遠でも飯能止まりであり、秩父方面へは向かわない。副都心線からの直通列車は10両編成が快速急行、8両編成は各駅停車がメインであるが、10両の各駅停車、準急、快速や8両の快速急行なども存在する。西武球場で野球の試合や何らかのイベントが行われる際は、元町・中華街始発の西武狭山線直通西武球場前行きの臨時快速列車が走る。 西武有楽町線は小竹向原〜練馬を結ぶ、直通運転のためだけに存在する路線。両端2駅を除くと新桜台駅の1駅しかない。東京メトロ有楽町線と区別するため、単に有楽町線とは呼ばず「西武有楽町線」と呼ばれる。総延長2.6km。 池袋〜小川町を結ぶ。総延長75.0km。和光市で地下鉄と直通している。地下鉄直通車は基本的に川越市止まりで、まれに森林公園まで直通する列車がある。小川町までの直通列車は今のところ存在しない。また、地下鉄直通車は東武線内ではすべて普通列車となる。 西武池袋線も東武東上線も副都心線だけでなく有楽町線からの直通列車も多数存在する。 渋谷〜横浜を結ぶ。総延長24.2km。渋谷で副都心線と、横浜でみなとみらい線と直通している。路線整備と周辺の住宅開発を一体的に進めてきた東急電鉄らしく、路線周辺は高級住宅街が多い。渋谷〜横浜を結ぶ関係でJR線との競合もあり、特急種別を新設して(通称、東横特急)スピードアップも図ってきた。 かつては東京メトロ日比谷線と中目黒駅にて直通運転(区間は菊名まで)を行っていたが、副都心線との直通開始と同時に廃止された。また、一部の駅のホームの長さの関係上10両編成は各駅停車の運用に入れないため、各駅停車は必ず8両編成となる。一方の特急、通勤特急、急行は10両編成が中心だが、一部の急行は8両で運転される。 横浜〜元町・中華街を結ぶ。総延長4.1km。その名の通り、みなとみらい地区を貫くように走っている。この路線の開業は2004年2月だがこれを機に東急東横線横浜〜桜木町間は廃止された。 事実上東急東横線と一体化されており、線内折り返しの定期列車は存在しない。また、みなとみらい線の車両も東急電鉄が一括管理している。 5社それぞれ個性的な車両が揃っており、趣味的にも面白いものとなっている。東京メトロ、東急電鉄、横浜高速鉄道は所属車のすべてが直通運転に使用されているが、西武鉄道と東武鉄道では一部の車両のみである。ここでは直通運転に使用される車両についてのみ記述し、西武鉄道と東武鉄道の直通運転に使用されない車両(地上専用車と呼ばれることが多い)については割愛する。   一部の編成は廃車になり、インドネシアに譲渡された編成もある。  東京メトロと東急、みなとみらい線に直通しているが東武東上線には入線しない。また、西武池袋線の地下鉄に直通しない運用(池袋発着)にもよく充当されている。 現在、1本(6157編成)が西武池袋線開業100周年を記念し、西武の旧型車両をイメージした全面黄色のラッピングがなされている。  東京メトロ、東急、みなとみらい線に直通しているが西武線には入線しない。東武東上線の地下鉄に直通しない運用(池袋発着)にも充当されることがあり、その場合は東上線内の優等運用にも就く他、小川町にも入線する。  副都心線開業時にATOなどの対応工事を受け、またスカートの設置やパンタグラフの交換など見た目も変化した。一方で第1編成は車体寸法が一部違う関係で副都心線のホームドアに対応できないため、現在は地下鉄に直通しない。それ以外は50070系と共通に運用されている。  5050系4000番台は8両編成である5050系の10両編成バージョンとして2011年から製造されたもの。基本仕様は5050系とほぼ同一であるが一部にマイナーチェンジが見られるほか、製造当初から副都心線、西武線、東武線の各線に対応したものとなっていた。また、一部の編成は8両編成で運転することも可能。 各車両とも全社の路線で見ることができる。5050系、5000系は8両のため各駅停車メイン、5050系4000番台は10両のため優等種別メインに使用される。また各形式とも有楽町線への定期乗り入れはないがダイヤ乱れの際の代走で5050系4000番台は入線することがある。 5050系4000番台の第10編成は東急主導で進める渋谷再開発のシンボル「ヒカリエ」をイメージしたラッピングがなされており、「Shibuya Hikarie号」と呼ばれている。見た目は黄色基調のかなり目立つものであり、鉄道ファンならずとも思わず目を引かれるであろう。運用範囲は他の5050系4000番台と共通である。  基本的な仕様は東急5050系、5000系と同じだが、外装は青基調でみなとみらいの街と海をイメージしたラッピングがされている。 8両編成であり、東急5050系、5000系と共通に運用されている。車両管理も東急電鉄によって行われている。 東急〜メトロ〜西武or東武に直通する列車は場合によっては2回種別変更することがある。特に川越市発元町・中華街行きでは東武線内普通→副都心線内急行→東急線内特急と、段々に種別が上がっていく運用もあり、これも直通運転の楽しさであると思う。 また余談だが、2014年2月の大雪により東急東横線元住吉駅で発生した列車衝突脱線事故の当該車両は、現在も処遇不明の状態である。1ファンとしてはこれらの車両たちの早期復旧、復帰を望みたいところである。

|