| 交通システム工学科1年 5023番 K.O |

|

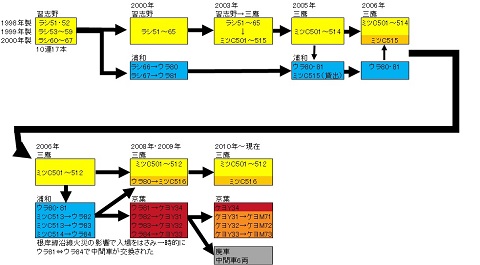

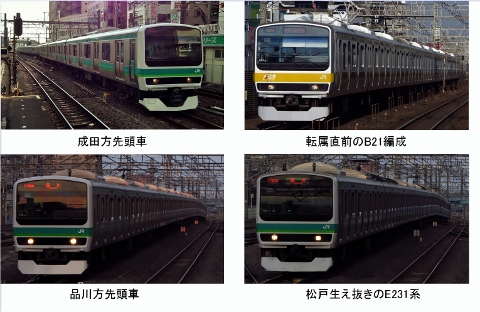

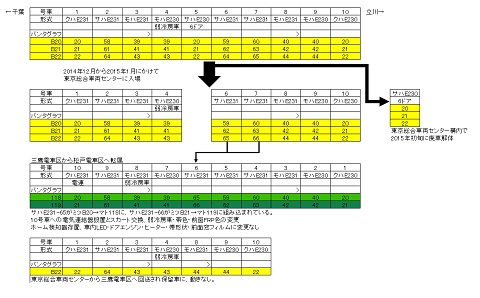

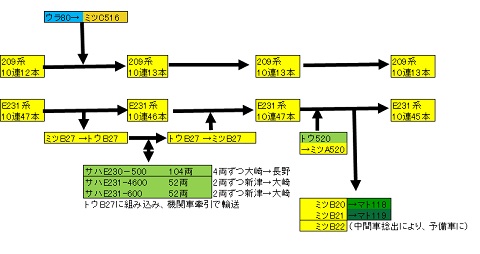

中央・総武線ではJR東日本八王子支社三鷹電車区(八ミツ)に所属するE231系と209系の2形式、650両が活躍中である。一口に2形式といっても5つの番台へ細分化が可能であり、その中には特徴ある編成も存在する。本記事では筆者の把握している特徴編成にも触れつつ2形式5番台について論述する。 三鷹電車区に所属中の各編成は「A・B・C・Kのアルファベット」+「数字」で編成が示される。A・B・C編成は中央・総武線各駅停車(黄色い電車)の運用、K編成は東京メトロ東西線に直通する運用でそれぞれ活躍している。    ラシ66時代の黄色1号、ウラ80時代の青24号、現在の黄色5号(右) 209系500番台は1998年から2000年にかけて老朽化した103系置き換えのために10両編成17本が習志野電車区に配置された。2000年秋に京浜東北線デジタルATC化による予備車確保のために2編成が浦和電車区へ転出、なおも中央・総武線で活躍していた15本は2003年に習志野電車区の廃止に伴い三鷹電車区へ移管され、この時点でミツC編成となった。2005年には京浜東北線車体保全工事の予備車として更に1編成(ミツC515)が浦和電車区へと貸し出された。この編成は翌年の2006年に返却されたがこの際に現在のミツC516編成と同様に側面帯が通常の黄色1号ではなく黄色5号となった。しかし同年中に、京浜東北線の209系試作車3編成置き換えのため、新造されたE231系3編成の玉突きで貸出編成を含む3編成が浦和電車区へと正式に転属となった。 その後京浜東北線209系の置き換えが進み、209系500番台も例外ではなく2008年から2009年頭に4本が201系貫通編成置き換えのために京葉線へ転属した。残る1本も2009年秋に古巣である中央・総武線へと転属となりミツC516編成が誕生し、三鷹電車区における現在の布陣が完成した。ミツC516編成は前途の通り帯色などに特徴を有している。余談ではあるがミツC516編成は2000年に浦和に転属した2編成のうち1編成にあたり、この転属によりラシ67→ウラ81→ケヨ34以外はミツC編成を名乗ったことになった。 三鷹の13編成についてC516編成の転入に前後して行われたスカート交換・ホーム検知器設置、そして乗務員室窓・前面窓への編成表記がなされたが大きな変化はなく現在に至っている。 京葉線転属組は2010年に3編成が中間サハ2両を廃車の上で武蔵野線に転用されたが、1編成が現在も京葉線帯のまま活躍している。    現B901編成が1998年に、現B1-B20編成が2000年・現B21-B42編成が2001年に103系・201系・205系の置き換え用・209系500番台2本の捻出として、2002年にB57編成が東西線直通運用削減に伴う中央・総武線増発用として、2006年にB80−82編成が209系500番台3編成の捻出用として導入された。 ・B901編成 E231系の量産先行車であり、平成10年製の中央・総武線の最古参である。登場時は209系950番台を名乗っていたが、2000年にE231系量産車の登場を受けて現在の車番へと改番が行われた。編成は千葉方5両が東急車輛製、立川方5両が新津車両製作所製となっており、E231系通勤仕様では唯一の混成編成となっている。また制御装置も立川寄りユニットと千葉寄りユニットで異なり、三鷹寄りではE231系近郊仕様に似た走行音を聞くことが可能である。 量産先行車ということもあり、2009年ごろまでは6扉車を除くドアエンジンや列番表示器の仕様が異なっていた。銀縁FRP・構成・足回り・網棚・LEDはE231だがJRマークや窓配置・窓色・車体高・転落防止ホロは209系500番台とE231系と209系500番台の合いの子といった具合である。 ローレル賞受賞プレートが両先頭車の乗務員室仕切りに設置されている。 ・新津車両製作所製と東急車輛製 B901の千葉方5両・B1・B2・B3・B26・B27・B57・B80・B81・B82の9編成が東急車輛製となっている。B80番台を除く各編成は先頭直後の鋼板に新津車両製作所製編成との差異がみられる。 ・B1編成 E231系の量産車のトップナンバーである。同編成は車体広告の際にあてがわれることが多く、クラナド・富士見ファンタジア文庫・千葉県観光キャンペーンなど数多くのラッピングに充当されている。 ・B27編成 山手線中間車の4ドア化に際して2年ほど運用から離れていた。現在は他の編成と混ざりながら地味に活躍中である。レール注油器搭載編成。 ・B28編成 立川方先頭車のJRマークがグレーであるべきところ、白色になっている。  8号車貫通路取っ手が205系と同仕様になっている。 ・B39編成 千葉方先頭車の編成表記が太字になっている。長らく同車のみの特徴であったが、今年度に入りC編成を中心に太字が広がりつつある。 ・B80・B81・B82編成 編成単位で落成したE231系では最終増備車のグループにあたる。パンタグラフが角ポールから丸ポールへと変更、乗務員室仕切りへの取っ手の取り付け・乗務員室扉の変更・Sバネ導入による座り心地向上・ヒーター変更・送風機のグリル・車外スピーカー準備工事・貫通路扉の形状の仕様変更に加え、貫通路扉の配置もモハユニットの端部から変則的な配置へ変更された。 ・B20 B21 B22編成 2014年末・2015年初まで中央・総武線で活躍していたB編成にあたる。この3編成転属にあたり6扉車にE231系0番台として初めての廃車が発生した。    特筆すべき点として室内照明が中央・総武線のJR車では初のLEDである他、同車は案内用として15インチ2面のディスプレイ(LCD)を備えている。中央・総武線の中央線側では2006年よりE233系が、総武線側でも2010年より地下鉄東西線から直通する一部車両に搭載しているが、意外にも「黄色い電車」としては初の搭載となった。このディスプレイ、転属当初は山手線時代同様時計の表示がなされていなかったが2015年4月ごろより時計の表示がなされるようになった。また普段は三鷹以西の路線図は省略されているのだが同区間を含む運用に充当された際には表示が延長される。 また同編成の4号車に組み込まれているサハE231-620はホームドア設置に伴う山手線6ドア車置き換えのために導入された車両であり、平成23年製と中央・総武線のE231系では最新の車両である。袖仕切りや妻面・荷棚・座席・送風機吹き出し口・屋根ビートなど差異も多い。ただしこの車両が新造後初めて編成を組んだのはミツB27編成である。 同編成は山手線用として導入され、昨年夏ごろまで山手線で活躍していたが、E235系量産先行車の導入や上野東京ライン開通による松戸電車区の車両補てんなどもあり、中間車(サハE231-4600)を1両E235系量産先行車へ供出の上、ホーム検知器の設置・帯色、保安装置の変更を施し2014年末に山手線から三鷹電車区へと転属してきた。この影響によりE231系付随車2両を4ドア車に差し替えの上、2編成が常磐線へ転属、余剰となったサハE230-0 3両が解体され、1編成7両が保留車になっている。1増3減となったが、ミツC516編成の復帰→ミツB27編成の転出→ミツB27編成の再転入で+1となっていたためにトータルでは-1となった。  E231系の習志野⇔三鷹に関しては不明瞭な点が多かったために省略させていただく。思い浮かんだことをポンポンと書き連ねたために抜け落ちている部分があるかもしれないという点はご了承頂きたい。

|